~すべての方に最高のサービスを~

~すべての方に最高のサービスを~

~すべての方に最高のサービスを~

~すべての方に最高のサービスを~

第8回技術セミナーをZoomによるオンライン形式で開催いたしました。今回も全国から130名近くの先生方にご参加いただき、ご質問もたくさんいただきました。ご参加いただきました皆様には心より感謝申し上げます。

第8回技術セミナーをZoomによるオンライン形式で開催いたしました。今回も全国から130名近くの先生方にご参加いただき、ご質問もたくさんいただきました。ご参加いただきました皆様には心より感謝申し上げます。

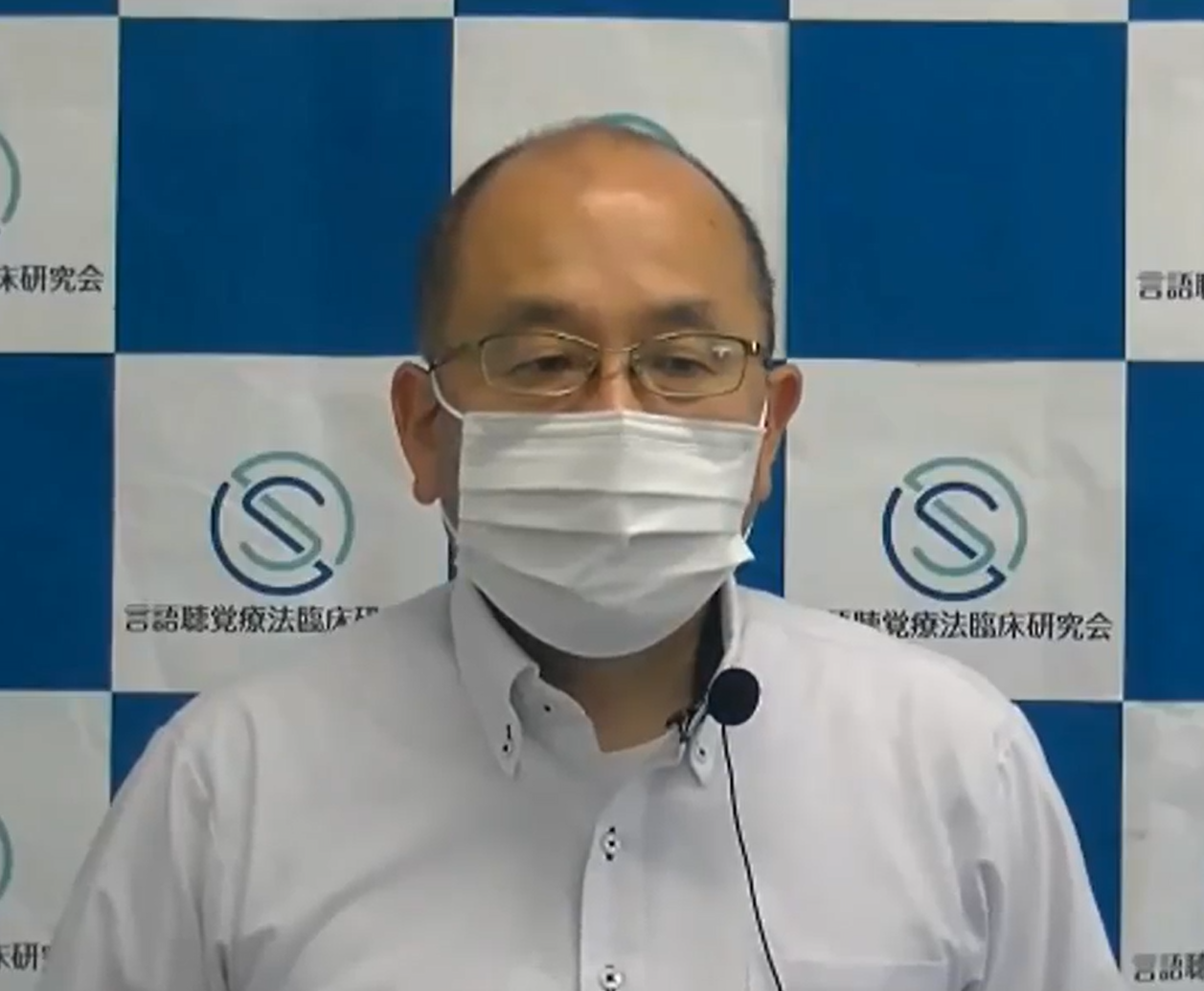

今回のセミナーは「嚥下造影検査を行う前に言語聴覚士として実施しておく観察や評価 ―嚥下動態理解の仮説立案に向けた視点と実際-」というテーマで、柴本勇先生(聖隷クリストファー大学教授)にご講義いただきました。講義では、嚥下動態の仮説を持つために重要な視点について、実技を交えながら解説してくださり、教科書には書かれていない具体的な評価手技を丁寧にご教授いただきました。

講義中やアンケートでいただいたご要望やご意見も含め、今後も臨床に役立つ活動を行って参りたいと思います。

医療法人晴風園 今井病院

冨岡 多弥 先生

2022年7月31日に開催されました聖隷クリストファー大学の柴本勇先生による「嚥下造影検査を行う前に言語聴覚士として実施しておく観察や評価-嚥下動態理解の仮説立案に向けた視点と実際-」のオンラインセミナーを受講させていただきました。嚥下造影検査のポイントとして、検査時のパフォーマンスがBest Swallowなのかそうでないのか、Worst Swallowとはどのような状況なのかなどを把握すること、検査前に本人の運動・感覚の評価を行い結果について仮説を立てそれを検証することが望まれるということで、今回は検査前の評価に基づく仮説立案について詳しくご講義いただきました。

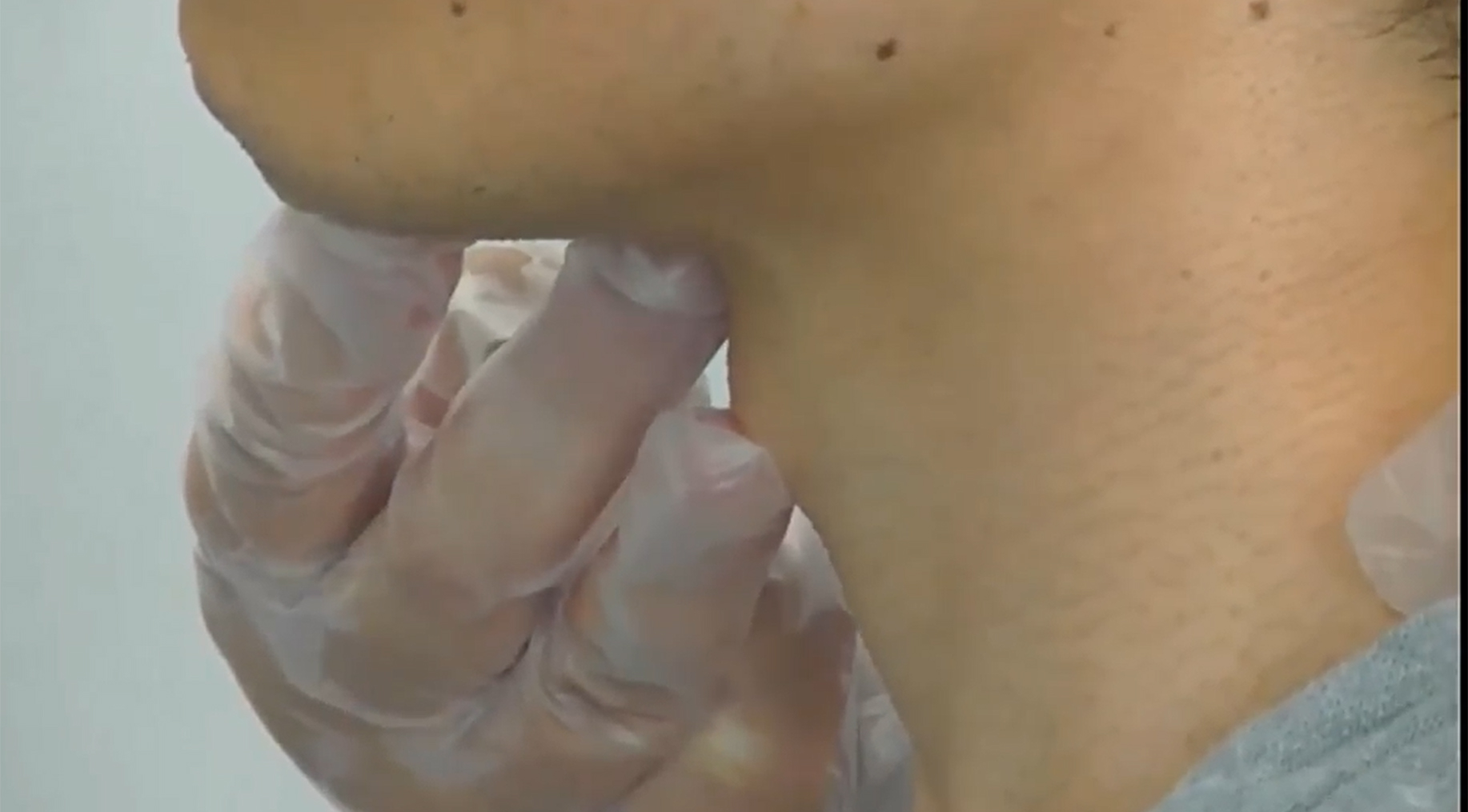

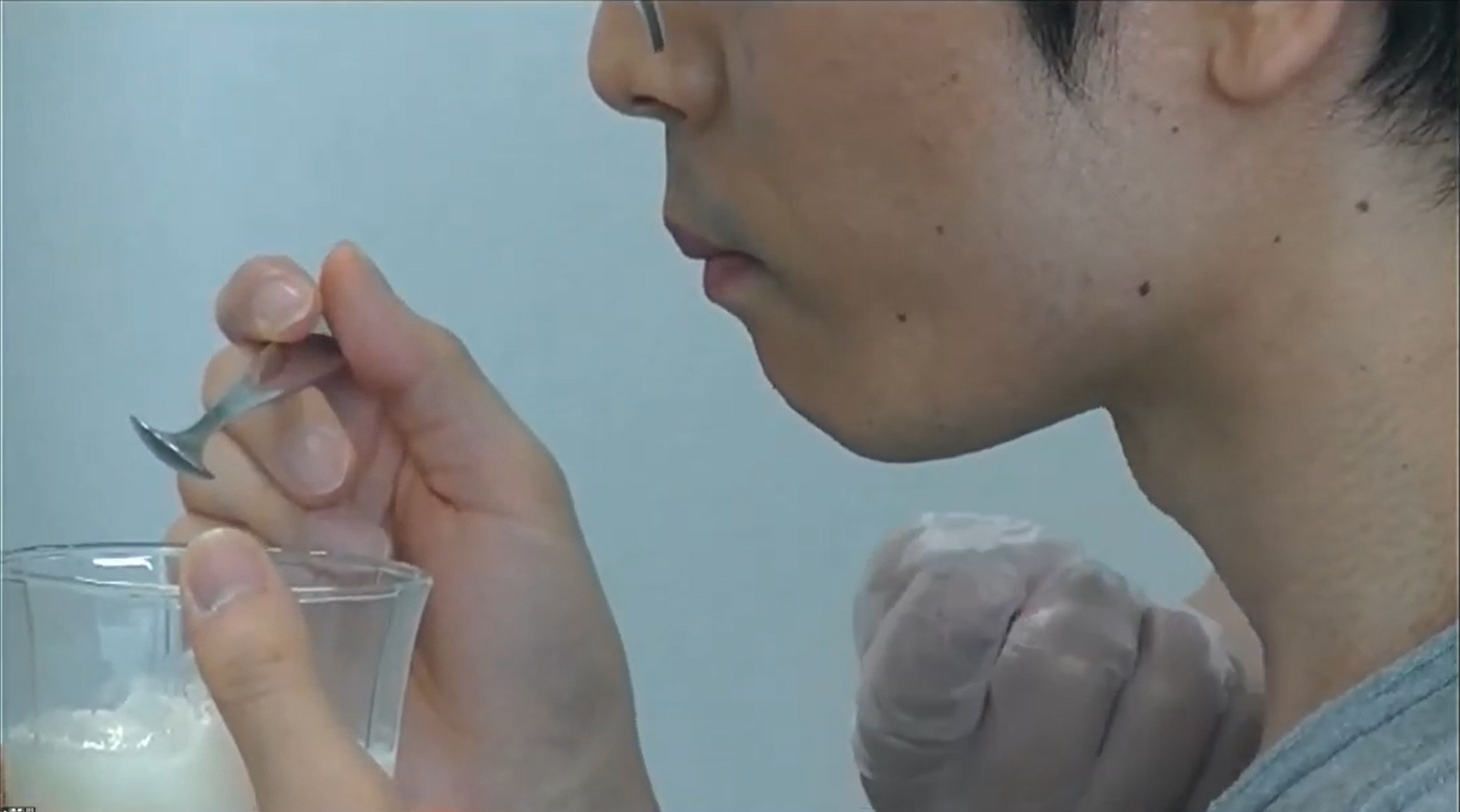

講義資料は検査前の観察・評価における視点・方法と判断ポイントや予測される結果を整理して分かりやすく示されており、さらに実演にて詳しくご教示いただきました。例えば食事の口腔内の処理や嚥下後の咽頭残留などに関わる舌圧と舌の挙上の瞬発力、連続運動の評価では、舌圧計を利用し数値化することでパフォーマンスの変化をより詳細に捉えることができることを知りました。今後取り入れて行きたいと思います。その他、口唇閉鎖や喉頭の運動範囲、タイミング、一口量、物性による違い、頸部の位置など様々な評価方法を実演にて詳しくご教示いただきました。嚥下造影検査前の仮説立案はもちろん、普段の臨床場面でも活用したい手技を多くご紹介いただきました。今回の講義を受けて、嚥下造影検査を仮説検証的検査と位置づけて活用していくことを改めて確認しました。

コロナ禍において実技を中心としたこのような講習会はとても貴重で、いつも具体的な手技を丁寧に実演していただき大変分かりやすく、臨床で活用しています。オンラインでの講義が長く続いておりますが、臨床に役立つ内容を分かりやすく伝えようとご尽力されている柴本勇先生を始め言語聴覚療法研究会に関わっておられる先生方に敬意と感謝を申し上げます。

第8回技術セミナー(2022年07月31日開催)ご質問への回答

01

意思疎通が困難な場合、知覚の評価で工夫しておられることがあれば教えてください.

01

意思疎通が困難な場合、知覚の評価で工夫しておられることがあれば教えてください.

02

一口量やペースなど食べ方について質問です.介助ではコントロールが可能ですが、自力摂取の場合、必要性や方法の理解が難しく小スプーンを渡してもかえってペースが速くなったりしてしまうことがあります.うまく実施していただくために先生がされていることがあれば教えてください.

02

一口量やペースなど食べ方について質問です.介助ではコントロールが可能ですが、自力摂取の場合、必要性や方法の理解が難しく小スプーンを渡してもかえってペースが速くなったりしてしまうことがあります.うまく実施していただくために先生がされていることがあれば教えてください.

03

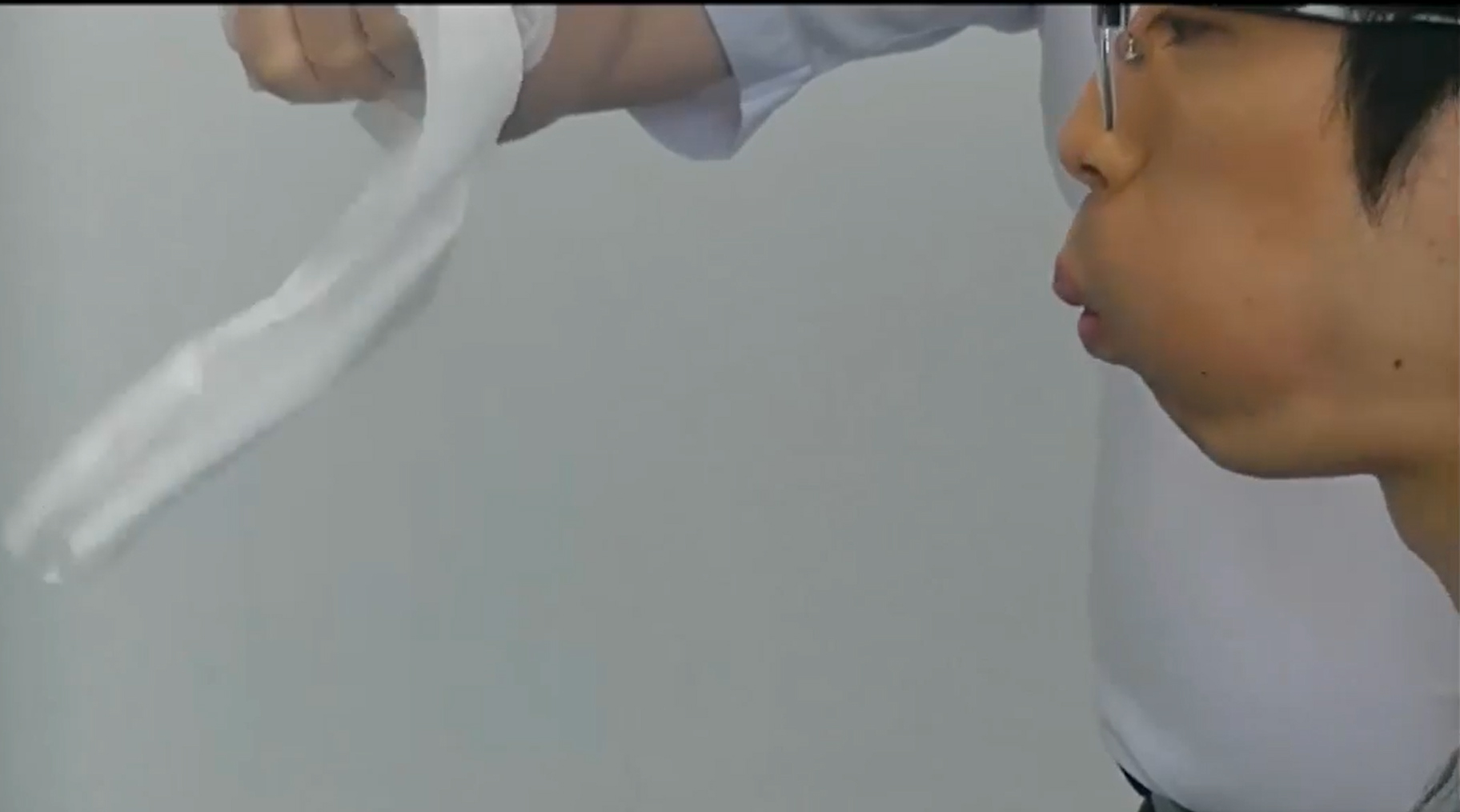

呼気評価の際のティッシュの位置関係(距離)はどれくらいが適切でしょうか.

03

呼気評価の際のティッシュの位置関係(距離)はどれくらいが適切でしょうか.

04

喉頭挙上範囲が良く、食道入口部開大も良い方に湿性嗄声がみられるときは、咽頭収縮力低下が原因で咽頭残留しているのでしょうか? そのような場合、舌突出嚥下以外に練習方法はありますか? 舌突出嚥下は難しくてできない方が多く悩んでおります.

04

喉頭挙上範囲が良く、食道入口部開大も良い方に湿性嗄声がみられるときは、咽頭収縮力低下が原因で咽頭残留しているのでしょうか? そのような場合、舌突出嚥下以外に練習方法はありますか? 舌突出嚥下は難しくてできない方が多く悩んでおります.

05

摂取時の評価(*講義資料)の④姿勢、頸部の違いでは通過の仕方が違うとのことでしたが、(*実技の際に)頸部を前方に突出させたときは普通に比べ、舌の送り込み動作が大きくなったように感じます.観察があっているかどうか教えて頂きたいです.

05

摂取時の評価(*講義資料)の④姿勢、頸部の違いでは通過の仕方が違うとのことでしたが、(*実技の際に)頸部を前方に突出させたときは普通に比べ、舌の送り込み動作が大きくなったように感じます.観察があっているかどうか教えて頂きたいです.

06

評価項目の「安静時呼吸の回数」から「嚥下の耐久性」の仮説が立てられるとありますが、どのように考えるとよいでしょうか.頻呼吸の方は疲れやすいということでしょうか.

06

評価項目の「安静時呼吸の回数」から「嚥下の耐久性」の仮説が立てられるとありますが、どのように考えるとよいでしょうか.頻呼吸の方は疲れやすいということでしょうか.

07

姿勢について、臨床場面をベースにした体幹姿勢をとった後、物性や一口量などを評価して終わってしまうことが多く反省することが多いです.被曝など患者さんへの配慮も必要な中、柴本先生がVFをされる際、評価手順で優先されている点があれば教えて頂きたいです.

07

姿勢について、臨床場面をベースにした体幹姿勢をとった後、物性や一口量などを評価して終わってしまうことが多く反省することが多いです.被曝など患者さんへの配慮も必要な中、柴本先生がVFをされる際、評価手順で優先されている点があれば教えて頂きたいです.

08

咀嚼運動がほぼ見られない方で、パン食を希望している方がいます.パン粥にして食べていただくか先輩STと検討しているのですが、どのようなポイントを観察していけばよいでしょうか.

08

咀嚼運動がほぼ見られない方で、パン食を希望している方がいます.パン粥にして食べていただくか先輩STと検討しているのですが、どのようなポイントを観察していけばよいでしょうか.

09

NGチューブが挿入されている方や気切カニューレが留置されている方の喉頭挙上の評価の際に、注意されている点などはありますでしょうか.

09

NGチューブが挿入されている方や気切カニューレが留置されている方の喉頭挙上の評価の際に、注意されている点などはありますでしょうか.

10

事前情報で骨棘があり物理的に嚥下を阻害する要因があるとわかっている場合、VF検査を行う前にどのような点を注意して評価したらよいでしょうか. また、どのような評価方法が適しているか教えて頂きたいです.

10

事前情報で骨棘があり物理的に嚥下を阻害する要因があるとわかっている場合、VF検査を行う前にどのような点を注意して評価したらよいでしょうか. また、どのような評価方法が適しているか教えて頂きたいです.